От линейности к нелинейности: молекулярная организация нейрогенеза Bilateria

Сейчас мы анонсируем семинары нечасто, и тем радостнее каждое событие! Этот семинар мы проводим совместно с Кафедрой зоологии беспозвоночных СПбГУ. Важная информация о посещении семинара — конце объявления. До встречи!

18 апреля, четверг, 17:30

онлайн в Zoom* и очно в 140 (3058) аудитории**

От линейности к нелинейности: молекулярная организация нейрогенеза Bilateria

Евгений Геннадьевич Ивашкин,

к. б. н., научный сотрудник лаб. эволюции и филогении паразитов ИПЭЭ РАН

Нервная система – одна из самых консервативных систем многоклеточных животных. Широко известно, что общие черты наблюдаются в развитии и анатомии нервных систем таких отдалённых друг от друга в эволюционном плане животных, как полихеты, насекомые и позвоночные. Но в то же время существует множество групп, нервные системы которых поражают воображение своим разнообразием. Именно о таких животных и пойдёт речь в этом докладе. Областью нашего интереса является молекулярная организация нейрогенеза беспозвоночных животных. С помощью современных методов множественной визуализации экспрессии генов и флуоресцентной микроскопии мы пытаемся разобраться в том, что общего и чем отличаются ранние нейрогенные события в развитии у животных со сложным нелинейным строением нервной системы – брюхоногих моллюсков и коловраток. А также понять, что эта информация может нам сказать о трендах в эволюции билатерально-симметричных животных в целом.

Будем благодарны за помощь в распространении информации!

* Для получения ссылки на онлайн-трансляцию в Zoom заполните, пожалуйста, форму: https://forms.gle/QEWmBUGnU9LT7HSH7

** Лекция состоится в Главном здании СПбГУ (Университетская наб., д. 7/9). Вход с Менделеевской линии сейчас закрыт, просим вас заходить с пл. Академика Сахарова (Северные ворота). При входе необходимо предъявить паспорт или другой документ, а также — чтобы Вас встретил сотрудник СПбГУ; мы встретим всех гостей семинара в 17:15-17:20, и, к сожалению, не можем предложить более индивидуального варианта. Просим прощения за такие неудобства, они вне нашей власти.

Запись лекции Игоря Адамейко

Выкладываем запись лекции Игоря Адамейко «Новые вопросы и горизонты биологии развития». Приятного просмотра!

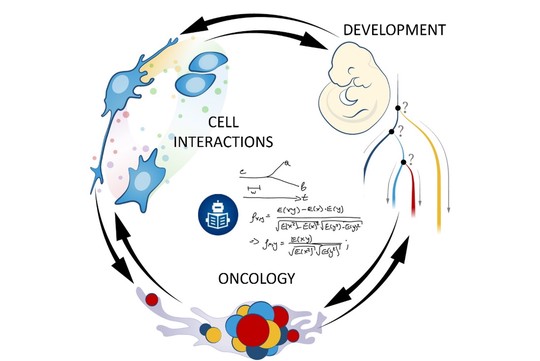

Новые вопросы и горизонты биологии развития

Последний семинар перед летними каникулами! И напоминаем, что идеи докладчиков всегда с радостью будут приняты на bioseminars@mail.ru

8 июня, четверг, 17:30

онлайн в Zoom*

Новые вопросы и горизонты биологии развития

Игорь Адамейко, PhD

Senior Researcher, Independent Group Leader

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Univ.-Professor, Department Chair in Neuroimmunology

Medical University of Vienna, Center for Brain Research,

Vienna, Austriakholm, Sweden

После окончания аспирантуры в университете им. Лобачевского Игорь присоединился к лаборатории профессора Патрика Эрнфорса в Каролинском институте в Швеции и оставался там в качестве постдока в течение следующих шести лет. В самом начале 2012 года Игорь Адамейко основал свою независимую лабораторию в Каролинском институте в Швеции. С тех пор его исследования были сосредоточены на мультипотентности глиальных предшественников и неканонических функциях периферических нервов при развитии, заболеваниях и регенерации.

В последние годы Игорь и его команда обнаружили, что вегетативные нейроны и хромаффинные клетки происходят из мультипотентных нервно-ассоциированных предшественников шванновских клеток. Некоторые из этих исследований были опубликованы в журналах Science и Nature. Эта концепция имеет большой вес, поскольку она также применима к развитию нейробластомы, нейрофиброматоза и других опухолей, происходящих из нервного гребня. Могут ли шванновские клетки быть по-настоящему мультипотентными? Если да, то это превратит вышеупомянутые открытия в глобальную концепцию, в которой нервно-ассоциированные предшественники могут генерировать различные типы клеток не только во время физиологического развития, но и во взрослом возрасте, включая развитие злокачественных опухолей Сейчас Игорь Адамейко работает над тем, как фундаментальные аспекты развивающейся линии нервного гребня, в основном включающей мультипотентные предшественники шванновских клеток, связаны с происхождением нейробластомы и феохромоцитомы.

Игорь Адамейко расскажет о своей работе с линией клеток нервного гребня и о новых горизонтах биологии развития в целом. В докладе будет сделан особый фокус на новые методы в биологии развития, такие как транскриптомика индивидуальных клеток, идентификация внутриклеточных механизмов принятия решений, клональный анализ и многое другое.

*Доклад — в Zoom, для получения ссылки заполните, пожалуйста, форму: https://forms.gle/esHrrE1S4YuruTUeA

Будем благодарны за помощь в распространении информации (сделайте, пожалуйста, репосты Вконтакте; перешлите этот e-mail коллегам). Большое спасибо!

Запись лекции Марии Гаврило

Выкладываем запись лекции Марии Гаврило «Экологические проблемы Арктики с высоты птичьего полёта». Приятного просмотра!

Подробности о лекции: https://bioseminars.wordpress.com/2023/03/21/arctic_gull/

Экологические проблемы Арктики с высоты птичьего полёта

Новый Биосеминар 2023 года пройдет как очно, так и онлайн, ждём вас! И напоминаем, что идеи докладчиков всегда с радостью будут приняты на bioseminars@mail.ru

24 марта, пятница, 17:30

онлайн в Zoom* и очно в 140 (3058) аудитории

Экологические проблемы Арктики с высоты птичьего полёта

Мария Гаврило, к.б.н.

ААНИИ, Проект Открытый Океан

Мария – выпускница биофака ЛГУ 1984 года; ведущий научный сотрудник ААНИИ, руководитель проекта Открытый Океан, орнитолог, полярный исследователь

Потепление климата и стремительное промышленное наступление на шельф ведут к радикальным перестройкам морских арктических экосистем. Воздействие этих негативных факторов и проявления разнообразных ответных реакций можно наблюдать на разных трофических уровнях и разными методами. Морские птицы не случайно признаны чуткими индикаторами состояния морской экосистемы и стражами океана. Коренные обитатели Северного Ледовитого океана, так называемые пагофильные, или – ледолюбивые, виды первыми отвечают на сокращение морского ледяного покрова и связанными с ним каскадными эффектами, и их изучение может пролить свет на перестройки всей ледовой экосистемы. С другой стороны, эти виды оказываются самыми уязвимыми в нынешней ситуации, их благополучию препятствуют не только природно-климатические факторы, связанные с теплеющим климатом, но и разнообразные антропогенные угрозы, пресс которых стремительно возрастает вслед за освоением шельфа.

Мы поговорим об этих проблемах на примере редкого эндемика Арктики – белой чайки, до недавнего времени остававшегося одним из наименее изученных видов морских птиц, а теперь ставшего объектом всесторонних исследований специалистов из всех стран ее ареала.

*Для получения ссылки на онлайн-трансляцию в Zoom заполните, пожалуйста, форму: https://forms.gle/JCJ267pbpJs3Edue8

Слушать доклад, задавать вопросы и получать ответы, обсуждать услышанное очно можно будет в 140 (3058) аудитории (предварительная запись не требуется).

Будем благодарны за помощь в распространении информации (сделайте, пожалуйста, репосты Вконтакте; перешлите этот e-mail коллегам). Большое спасибо!

Лекция состоится в Главном здании СПбГУ (Университетская наб., д. 7/9; вход с Менделеевской линии; 2 этаж). При входе необходимо предъявить паспорт или другой документ. Посещение свободное, предварительная запись не требуется.

Выбор пути дифференцировки активированной B-клеткой: направо пойдешь — в герминативный центр попадёшь, налево пойдешь — плазмобластом станешь

Первый семинар 2023 года! И напоминаем, что идеи докладчиков всегда с радостью будут приняты на bioseminars@mail.ru

8 февраля, среда, 17:00

онлайн в Zoom*

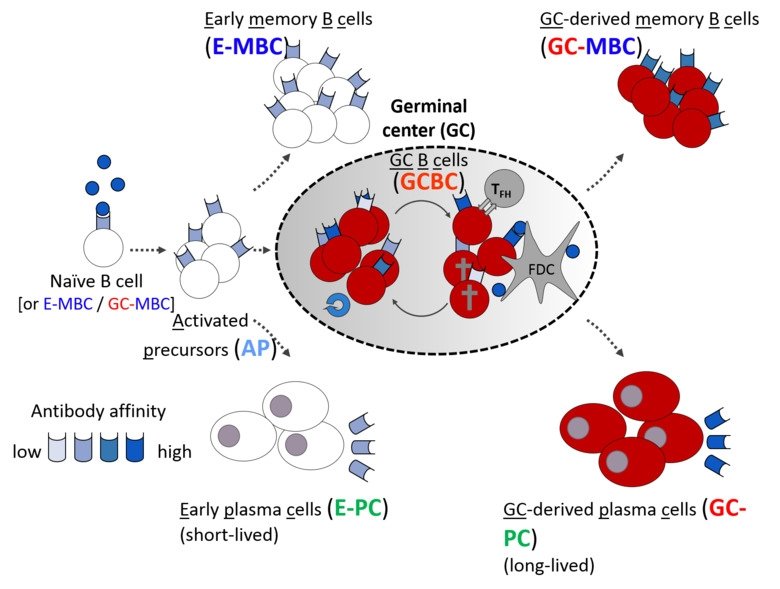

Выбор пути дифференцировки активированной B-клеткой: направо пойдешь — в герминативный центр попадёшь, налево пойдешь — плазмобластом станешь

Тарас Креславский, PhD

Assistant Professor, Department of Medicine Solna,

Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

В течение первых дней после вакцинации или инфекции активированные B-клетки дают начало трём клеточным «линиям» — ранним клеткам памяти, плазмобластам и клеткам герминативного центра. Баланс между ранними путями дифференцировки влияет на результат иммунного ответа, но как же B-клетка делает выбор?

На лекции Тарас Креславский представит свежие результаты исследований, полученные с помощью scRNA-seq, fate mapping’а и других методов клеточной и молекулярной иммунологии, проливающие свет на траектории дифференцировки активированных B-лимфоцитов в первые дни иммунного ответа и механизмы выбора ими их «клеточных судеб».

*Доклад — в Zoom, для получения ссылки заполните, пожалуйста, форму: https://forms.gle/esHrrE1S4YuruTUeA

Будем благодарны за помощь в распространении информации (сделайте, пожалуйста, репосты Вконтакте; перешлите этот e-mail коллегам). Большое спасибо!

Запись лекции Ильи Смоленского

Выкладываем запись лекции Ильи Смоленского «Пищевая психиатрия: как питание и метаболизм влияют на ментальное здоровье«

Илья также поделился презентацией с лекции:

И несколькими статьями, связанными с темой лекции:

Marx W. et al. Clinical guidelines for the use of lifestyle-based mental health care in major depressive disorder: World Federation of Societies for Biological Psychiatry (WFSBP) and Australasian Society of Lifestyle Medicine (ASLM) taskforce. World J Biol Psychiatry 2022;0:1–54. https://doi.org/10.1080/15622975.2022.2112074

Spichak S. et al. Mining microbes for mental health: Determining the role of microbial metabolic pathways in human brain health and disease. Neurosci Biobehav Rev 2021;125:698–761. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.02.044

Berding K. et al. Diet and the Microbiota-Gut-Brain Axis: Sowing the Seeds of Good Mental Health. Adv Nutr 2021;12:1239–85. https://doi.org/10.1093/advances/nmaa181

Ссылка на телеграм-канал Ильи: https://t.me/molpsy

Подкаст «Эффект наблюдателя» https://podcast.ru/1546372653

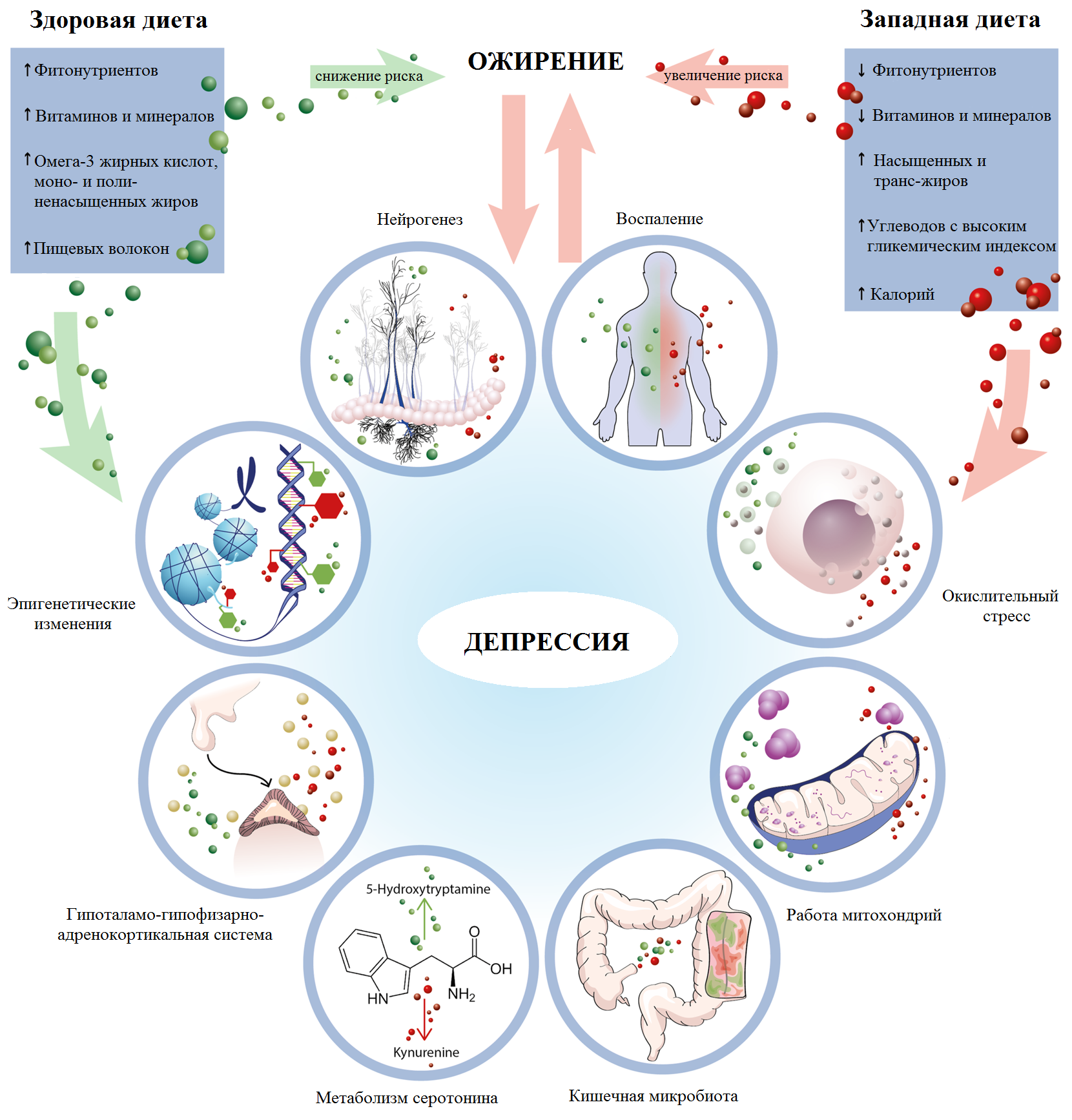

Пищевая психиатрия: как питание и метаболизм влияют на ментальное здоровье

Новый семинар 2022 года! И напоминаем, что идеи докладчиков всегда с радостью будут приняты на bioseminars@mail.ru

21 декабря, среда, 17:00

онлайн в Zoom*

Пищевая психиатрия: как питание и метаболизм влияют на ментальное здоровье

Илья Смоленский, PhD

Илья Смоленский, PhD

University of Fribourg

University of Basel

Basel, Switzerland

Илья Смоленский окончил кафедру общей физиологии Биологического факультета СПбГУ в 2013 году. Бакалаврский и магистерский диплом, а затем и кандидатскую диссертацию Илья выполнял в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН на тему влияния пренатального стресса на поведенческие и физиологические нарушения у самцов крыс в модели посттравматического стрессового расстройства. С 2020 года работает постдоком в университетах Базеля и Фрибура в Швейцарии в международном проекте по изучению механизмов антидепрессивного эффекта кетогенной диеты у мышей. Специализируется на трансляционных моделях психических расстройств и методов изучения поведенческих нарушений у мышей и крыс.

Почему вредная еда может усиливать тревогу и нарушать когнитивные функции? Как средиземноморская диета снижает симптомы депрессии и шизофрении, когда лекарства бессильны? Что кроме эпилепсии лечат кетогенной диетой? Ответы на эти вопросы ищет пищевая психиатрия (nutritional psychiatry) — молодая междисциплинарная наука, изучающая взаимосвязь питания и психического здоровья. В ее арсенале все основные подходы современной биомедицины — in vitro эксперименты с отдельными компонентами диет, in vivo исследования с использованием моделей психических расстройств на животных, когортные наблюдения за людьми с разными пищевыми привычками и, наконец, рандомизированные клинические испытания. Что нам известно на сегодняшний день о полезных и вредных эффектах рациона питания на ментальное здоровье — об этом пойдет речь на лекции Ильи Смоленского.

*Доклад — в Zoom, для получения ссылки заполните, пожалуйста, форму: https://forms.gle/esHrrE1S4YuruTUeA

Будем благодарны за помощь в распространении информации (сделайте, пожалуйста, репосты Вконтакте; перешлите этот e-mail коллегам). Большое спасибо!

Запись лекции Ирины Баклушинской

Выкладываем запись лекции Ирины Баклушинской «Детерминация пола — правила и исключения». Приятного просмотра!

Подробности о лекции: https://bioseminars.wordpress.com/2022/03/25/sex-determination/

Ирина Юрьевна также поделилась презентацией с лекции:

Bakloushinskaya_2022_SPB_Optimized

И несколькими статьями, связанными с темой лекции:

И. Ю. Баклушинская, ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОЛА И РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ ОДНОПРОХОДНЫХ, СУМЧАТЫХ И ПЛАЦЕНТАРНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2014, том 93, № 8, с. 998–1009

DOI: 10.7868/S0044513414070046

ZOO_ZH_Bakloushinskaya_2014

Irina Bakloushinskaya, Sergey Matveevsky, Unusual Ways to Lose a Y Chromosome and Survive with Changed Autosomes: a Story of Mole Voles Ellobius (Mammalia, Rodentia)

OBM Genetics 2018, volume 2, issue 3

DOI: 10.21926/obm.genet.1803023

obm-genetics-02-03-023

И. Ю. Баклушинская, А. С. Богданов, А. С. Микаелян, В. Г. Тамбовцева, С. Н. Матвеевский, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОЛА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ, УТРАТИВШИХ Y-ХРОМОСОМУ, ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ, 2019, том 80, № 4, с. 243–250

DOI: 10.1134/S0044459619040031

ЖOБ_2019_4

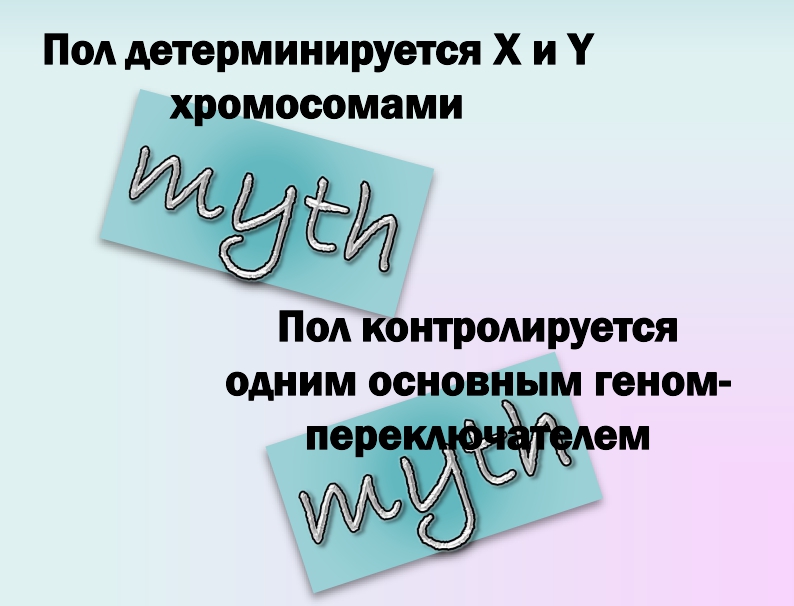

Детерминация пола — правила и исключения

Новый семинар 2022 года! И напоминаем, что идеи докладчиков всегда с радостью будут приняты на bioseminars@mail.ru

5 апреля, вторник, 17:30

онлайн в Zoom*

Детерминация пола — правила и исключения

Баклушинская Ирина Юрьевна, д.б.н.

Баклушинская Ирина Юрьевна, д.б.н.

г.н.с. лаб. эволюции генома и механизмов

видообразования

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова

РАН, Москва

Генетическая детерминация пола у высших позвоночных обеспечивается сложными каскадами экспрессии генов. Лучше всего эта система изучена у плацентарных млекопитающих, у которых пол определяется генами, точная временная и пространственная регуляция которых приводит к формированию семенников или яичников из бипотенциальных эмбриональных гонад. Генетические программы развития по женскому или мужскому пути не являются абсолютно разными, значительная часть генов вовлечена в оба пути.

К настоящему времени, несмотря на очевидный прогресс в изучении генетических механизмов детерминации пола, остается неясным, насколько изменчивыми могут быть каскад генов, вовлеченных в этот процесс, и система регуляции их экспрессии. Считается, что первичным фактором, определяющим формирование семенников у плацентарных, является ген Sry (Sex-determining Region Y). В двух группах грызунов – у четырех видов слепушонок Ellobius и двух видов колючехвостых мышей Tokudaia – Y-хромосома и ген Sry отсутствуют. Для видов слепушонок, утративших Y-хромосому, показано, что в геноме самцов и самок сохранились несколько генов, обычно локализованных на ней. У видов слепушонок с двумя X-хромосомами у особей обоих полов морфологическая идентичность половых хромосом маскирует функциональный гетероморфизм, который удается выявить только в мейозе.

Существование у слепушонок Ellobius и колючехвостых мышей Tokudaia самцов и самок при отсутствии Sry и возможном нарушении экспрессии гена Sox9 до сих пор не получило объяснения. Исследование видов с различными исключениями в структуре генома (XX или X0 у самок и самцов, полная или частичная потеря Y-хромосомы), а также в строении гонад может оказаться ключевым для понимания эволюции генетических механизмов детерминации пола.

*Доклад — в Zoom, для получения ссылки заполните, пожалуйста, форму: https://forms.gle/esHrrE1S4YuruTUeA

Будем благодарны за помощь в распространении информации (сделайте, пожалуйста, репосты Вконтакте; перешлите этот e-mail коллегам). Большое спасибо!